在“加快建设制造强国”、“推进新型工业化”的时代命题下,深圳赛博格机器人有限公司(以下简称“赛博格机器人”)正以科技创新为引领,构建重载机器人生态产业链,预计到2028年可形成超185亿元的产值规模。

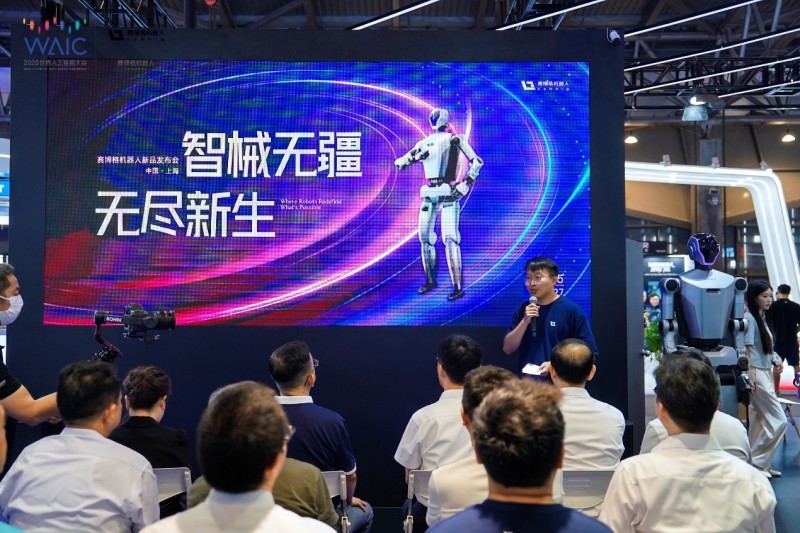

这家由世界顶尖科学家领衔的科技企业,在创始人董典彪博士带领下,首次亮相 WAIC 2025 世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议。契合大会“智能时代 全球共济” 主题,赛博格机器人专为高危工业场景设计的全尺寸仿生人形机器人 Cyborg-R01迎来了全球首发,以“身体协同”“博脑决策”“灵巧执行”三大技术破局点,为全球重载机器人高危行业安全作业提供“中国方案”。

新品发布:赛博格机器人Cyborg-R01量产版

在未来的工厂中,人形机器人或将像人类工人一样,用肩膀、后背、甚至膝盖协同完成任务——这种将灵活性和安全性深度融合的工作方式,正是工业4.0真正的「柔性生产力」内核所在。而实现这一愿景的关键,正是像Cyborg-R01这样的全尺寸人形仿生机器人。

它具备62自由度设计,搭载16自由度灵巧手,峰值扭矩达411Nm,双臂可负重载高达20kg,可适应复杂地形与环境,专为满足高危高负荷场景的应用需求而生。

为了实现这种高度拟人化的操作能力,赛博格机器人致力于深度模拟人类高效的多触点全身协同操作模式,并将其命名为“Cyborg OmniContact Intelligence 全身多接触智控系统”(OMCI)。这套智能中枢,通过全身感知与动态规划赋予机器人高度拟人的「身体智慧」与工业级协同智能。

强强联合:打造全球研发制造最强联合体

在7月26日举行的2025年世界人工智能大会上,赛博格机器人与力劲科技集团签署机器人本体设计与生产战略合作协议,与中国机械总院集团沈阳铸造研究所共同研发轻量化材料,与福建省镁铸科技开展本体制造合作,与苏州赛翡斯科技开展特种涂层技术开发合作。这种强强联手的研发与合作,将打造机器人本体研发与制造的全球最强联合体。

同时,赛博格机器人与芯玑半导体和量子芯云联合推出国产NPU和LPDDR5的存算一体化芯片和全球首颗移动HBM,并且与赫千科技的域控制器达成战略合作,这种合作将彻底打破欧美技术垄断。

政策引领:国家战略锚定发展方向

2021年《“十四五”机器人产业发展规划》将特种机器人列为重点领域。习近平总书记强调:“要把实体经济特别是制造业做实做优做强,把发展经济的着力点放在实体经济上。”在这一重要指示指引下,赛博格机器人构建的重载机器人生态产业链,以“核心技术突破+开放平台赋能+全链协同创新”的模式,扛起重载机器人高危行业安全作业的“国之重任”。

赛博格机器人重载机器人Cyborg-R01的自主化率超90%,通过航天级拓扑优化设计,让机身结构减重62.5%,以及仿生协同控制技术,实现单机20kg负载、故障率<0.1%的性能突破,其技术路径为国产机器人产业链补上关键一环。

核心技术:打造产业竞争新优势

投资机构昱烽晟泰投资管理有限公司董事长马立雄透露,赛博格机器人的“重载机器人生态产业链”朋友圈正在加速扩容。20余家核心零部件企业围绕其“模块化开放平台”开发专用传感器;8家系统集成商定制矿山巡检、海上油气开采等专用机型;海外企业也通过技术授权加入这一生态。

“我们不是闭门造车,而是要做链主。”董典彪博士说,“用技术搭台、用标准立规、用需求引商,让上下游企业在协同中成长。”

仿生筋腱驱动系统(TendonFlex)模拟了人类手指的肌腱结构,用16根“人工肌腱”通过精密传动,能实现0.1N的力控精度,关节冗余设计使失效概率降至0.01%。类脑中枢智能决策系统融合激光雷达、红外热成像与触觉传感技术,在浓烟环境中保持厘米级作业精度。“灵巧手+”商业模式已催生石材切割机器人等创新应用,效率提升300%的同时事故率为零。

产业生态:构建全链条发展格局

在山东危化品仓库、山西煤矿、长三角工业园区,赛博格重载机器人Cyborg-R01已展现出强大的产业价值。预计到2027年,我国高危行业高危岗位人员替代率将从12%跃升至35%,每年可减少直接经济损失超500亿元,带动超2000家配套企业发展。

马立雄表示,重载机器人产业正处于技术红利释放期与政策窗口期的叠加阶段。赛博格机器人技术研发体系已经成熟,预计到2027年“重载机器人生态产业链”可形成超185亿元产值规模,带动长三角、珠三角形成两个世界级产业集群。

面对外资品牌占据高端市场65%份额的挑战,赛博格机器人通过“模块化开放平台”已吸引50多家生态伙伴,预计2026年实现重载机器人完全国产化。

目前,赛博格机器人已牵头制定《重载机器人核心部件通用技术规范》等3项行业标准,预计2026年正式发布,标志着中国重载机器人产业正式迈入“标准引领”的新阶段。(完)